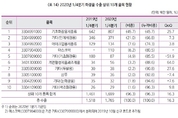

올해 1~4월 화장품 수출 10대국의 순위가 요동치고 있다. 대한화장품협회가 집계한 화장품 월별 수출입추이를 보면 1~4월 누적 수출액 상위 10대국은 중국-홍콩-일본-미국-베트남-러시아-대만-싱가포르-태국-말레이시아 순이었다. 2019년에 비해 3위는 일본과 미국이, 8위는 싱가포르와 태국이 자리를 맞바꿨다. 특히 일본의 상승세가 놀랍다. ‘20년 1월부터 미국을 추월하더니 4월에는 전년 동월 대비 103% 증가하며, 2위 홍콩을 제치는 기염을 통했다. 1~4월 누적 수출액으로는 일본(1억 9703만달러)이 홍콩(2억 7705만 달러)에 밀렸으나 그 차이는 불과 7천여만 달러로 좁혀졌다. 주목할 것은 일본의 수출증가율이 전년 대비 58.5%로 급증세인데 비해 홍콩은 –17.7%로 하락세다. 올해 연말에는 순위가 바뀔 것이 확실시 된다. 미국 수출액은 1~4월 누적 증가율이 1.2%에 그치며 여전히 고전 중이다. K-뷰티의 북미시장 진출이 만만치 않음을 보여준다. 5위 자리를 놓고 베트남과 러시아의 앞서거니 뒤서거니 순위 다툼이 치열하다. 그런데 갑작스럽게 4월 싱가포르가 93%나 증가하며, 일약 8위에서 5위로 뛰어오르는 이변을 연출했다. 향후 5위를 놓고

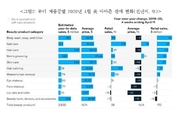

글로벌 뷰티 시장은 온라인 판매가 증가했지만 오프라인 판매 감소폭이 더 큰 것으로 나타나, 뷰티 브랜드들의 매출 확대+재고정리를 위한 프로모션이 증가할 것으로 예상됐다. 매킨지의 ‘코로나19로 인한 세계 뷰티산업의 변화’ 보고서(무역협회 워싱턴지부)에 따르면 글로벌 뷰티업계는 1분기 매출 감소와 함께 점포 폐쇄 등 광범위한 피해를 입은 것으로 나타났다. 약 30%의 뷰티 매장이 문을 닫았으며, 이중 일부는 재개 여부가 불투명하다. 코로나19 이전에는 뷰티 매장의 구매율이 85%, 온라인을 이용하는 밀레니얼 세대의 오프라인 매장 구매율도 60%에 육박했었다. 반면 업계 다수 브랜드들은 제조업을 전환, 손 세정제를 생산하고 의료진 대상의 무료서비스 제공 등 피해 감소 노력을 경주 중이다. 일단 매킨지는 “2008년 금융위기 등 경제 여파가 상당하더라도 뷰티산업은 상대적으로 회복력이 강한 산업으로 금융위기 때 주춤했지만 2010년 완전 회복됐다”며 “중국의 경우 2월 매출이 전년비 최대 80% 하락했지만 3월 하락폭은 20%에 그치면서 상황이 급전환됐다”고 변화를 전했다. 즉 경제위기 시 소비자들은 단기적으로 뷰티제품 지출을 줄이지만 신발과 의류 등의 지출 감소에

30여 년만에 중국 화장품산업 기본법인 ‘화장품감독관리조례’이 곧 정식 제정될 것으로 알려졌다. 지난 1월 3일 리커창 총리가 참석한 국무회의 집행위에서 초안이 통과된 이후 업계의 의견 수렴을 거쳤다. 신규 조례안은 중국 국무원 홈페이지에 공개되며 이 조례는 지난 1989년 제정된 ‘화장품위생감독조례’를 대체하게 된다. 해당 조례 발표 후 관련 시행세칙이나 하부규정들이 후속적으로 제정될 것으로 예상된다. (본지 보도 http://www.cncnews.co.kr/news/article.html?no=5189 참조) 공개된 초안을 살펴보면 기존 조례가 35개조항이었으나 신규 조례는 72개 조항으로 증가했다. 다방면에서 더욱 명확하고 세밀한 규정이 신설됐으며, 주로 화장품 안전을 강화하기 위한 항목의 개정, 추가가 주를 이룬다. 주요 내용은 ▲화장품 및 원료 등록 및 제출 관리 제공 ▲절차 단순화 ▲감독조치 개선 ▲화장품의 품질 및 안전에 대한 회사의 주요 책임 명확화 ▲법률 위반에 대한 처벌 강화 등이다. 북경매리스 김선화 과장은 “세부적으로 화장품의 상품과 원료의 위험 정도에 따라 등록 및 관리를 시행하고 각종 절차를 간소화한 것은 수입 화장품에 대한 유리한

최근 한국과 중국 사이에 ‘신속통로’가 뚫리면서 우리나라 기업인들이 잇따라 중국에 입국하고 있다. 지난달 22일 시안에 삼성전자를 시작으로 이달 1일 우한, 3일 난징 등에 기술자들이 현지에 파견됐다. 신속통로는 중국 내 기업(현지 진출 우리기업 또는 중국 기업)이 중국 지방정부에 ‘신속통로’를 신청→초청장 발급→주한 중국대사관 또는 영사관으로부터 비자(사증) 발급→한·중 특별방역절차 준수→중국 입국 순으로 진행된다. 신속통로 이용 기업인은 중국의 방역조치에 따라 국내선 환승 및 국내 육로 이동수단을 이용한 여타 지역 이동이 제한된다. 적용지역은 10개 성·시이며, 현재는 한중 정기 항공노선 이용 시 5개지역이 ‘신속통로’로 적용된다.[(적용지역) △상하이시 △톈진시 △충칭시 △랴오닝성 △산둥성 △장쑤성 △광둥성 △섬서성 △쓰촨성 △안후이성 (정기 항공노선으로 방문 가능한 신속통로 적용지역) 총 5개 지역(△상하이시 △랴오닝성 △산둥성 △장쑤성 △안후이성) 반대로 중국 기업인이 한국 방문 시에는 중국 출국 72시간 내 코로나19 음성확인서 제출→격리면제서 발급 → 국내 입국시 코로나19 진단검사 후 음성인 경우 능동감시 절차 하에 경제활동이 가능하다. ‘신속

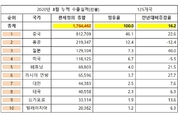

2020년 화장품 수출은 전년 대비 11.9% 증가한 73억달러를 기록할 것이라고 보건산업진흥원이 예측했다. 보건산업진흥원은 “1/4분기 화장품 수출액이 17.7억달러(+16.3%)를 기록, 당초 코로나19 여파로 수출 위축 우려에도 불구하고 두 자릿수 성장률을 보이며 선전했다”고 분석했다. 그 이유로 ▲손 세정제가 포함된 ‘계면활성제품과 조제품(0.6억달러, +64.0%)’이 코로나19의 개인위생에 대한 관심으로 큰 폭 증가 ▲국내 화장품산업은 온라인·모바일 대중화에 따른 유통채널 확대로 내수뿐 아니라 수출 활성화 기대 ▲중국·홍콩 등 중화권 외에 잠재력 있는 신시장 수출국 다변화로 수출 증진 기여 등을 꼽았다. 국가별로는 대 중국 수출은 3월 +63% 증가에 힘입어 1분기에만 8.4억달러를 기록 점유율 1위를 차지했다. 대 홍콩 수출은 1분기 10.2% 감소하며 둔화됐지만 3월 들어 9.0% 반등하는 등 회복세가 주목된다. 특히 주목할 국가가 대 일본 수출로 1분기 성장률이 +42.6%로 증가하며 작년까지 4위였던 순위를 미국을 제치고 3위로 끌어올렸다. 이밖에 캐나다(+42.3%) 및 러시아, 카자흐스탄, 인도네시아, 베트남 등 신남·북방 지역의 수출

포스트 코로나 시대를 맞아 중국에서는 ▲민감성 스킨케어 ▲건강보조식품 ▲가정용 미용기기 등이 주목을 받을 것이라는 예측이 나왔다. 5일 코트라는 코로나19 이후 중국 시장 트렌드는 HOME으로의 생태계 재편이 가속화될 것이라는 전망을 내놓았다. HOME이란 ①Healthcare(건강·방역에 대한 인식 높아짐) ②Online(인공지능, 빅데이터, 5G기술 토대로 한 디지털 경제의 핵심) ③Manless(방역과정에서 안전성과 효율성이 검증된 무인화(無人化) ④Ecinomy at Home(집에서 머무는 시간이 늘어나면서 형성된 홈코노미) 등을 말한다. 향후 미래시장을 예측하는 키워드라는 분석이다. KOTRA는 코로나19 이후 중국 비즈니스 생태계 변화로 △비대면 비즈니스가 중심이 된 ‘언택트 경제’ △모바일·인터넷으로 연결된 ‘디지털 경제’ △기업 경쟁과 생태계 재편이 가속화되는 ‘플랫폼 경제’ 등을 꼽았다. 중국 유망상품 15선 가운데에는 뷰티 분야에서 ▲△건강보조식품(개인별 건강식품 솔루션 제공 희망, 적용 대상 세분화, 제품에 대한 설명 상세히 할 필요) ▲민감성 스킨케어(왕홍을 활용한 온라인 마케팅 진출 전략 수립) ▲가정용 미용기기(코로나19로 홈뷰티가

코로나19 영향이 본격화된 4월 화장품 수출액은 5억 7300만달러로 전년 대비 0.1% 감소해 선방했다는 평가다. 산업통상부의 20대 주요 수출 품목 중 마이너스 품목 16개 중에서 상대적으로 코로나19 영향을 가장 적게 받았다. 산업부의 4월 수출동향에 따르면 우리나라의 4월 수출액은 369.2억달러로 24.3%나 감소했다. 산업통상부는 큰 폭의 수출 감소는 단가하락(-15.0%) 때문이며 조업일 영향을 배제한 일평균 물량은 △2.9%였다. 하지만 화장품의 일평균 물량은 +15.7%를 기록하며, 전달(3월)의 +44.2%에 이어 견조한 오름세를 유지했다. 지역별로는 미국 0.4억달러(+9.9%), 일본 0.5억달러(+87.7%), 베트남 0.1억달러(+5.5%) 등이 호조였다.(중국지역 미발표) 품목별로는 두발용제품, 세안용품이 증가세인데 비해 기초화장품, 향수 등이 부진해 전체 화장품 수출은 소폭 감소했다. 최근 4년간 화장품의 4월 수출액을 보면 ‘18년 4월 기저효과가 컸음을 알 수 있다.[‘17.4 3.5억달러(△2.9%) → ’18.4 5.8억달러(+68.1%) → ’19.4 5.7억달러(△1.8%)→(‘20.4)5.7억달러(△0.1%) ] 이와

’20년 1분기 화장품 무역수지가 6억 4407만달러 흑자를 기록했다. 또 대 중국+홍콩 수출 비중은 66.4%로 전체 수출의 3분의 2가 중국향으로 나타났다. 중국 편향성이 심화된 반면 유럽과 미국향 수출은 ‘19년 이후 부진을 이어갔다. 우리나라 화장품의 3월 대 중국 수출액은 4억달러로 전년 동월 대비 47.7% 증가했다. 이는 3월 전체 수출액 7.7억달러의 절반이 넘는 점유율(52.9%)이다. 대 중국 비중은 39.7%(1월)→47.3%(2월)에 이어 연속 큰 폭 상승 중이다. 참고로 ’19년 대 중국 비중은 46.8%였다. 덧붙여 3월 대 홍콩 수출액이 1억달러를 기록하며 전년 동월 대비 8% 증가한 것으로 나타났다. 대 홍콩 수출은 ‘19년 –30%를 기록하는 등 실적이 부진했다. 이는 중국 우회수출 경로에서 직수출 변화에 따른 감소가 원인이었다. 올해 1월(-13.4%), 2월(-32.6%)에도 마이너스 성장세였다가 3월에 오랜만에 반등했다. 한편 ’20년 1분기 화장품 수출액은 17.6억달러로 전년 대비 16.2% 증가했다. 주요 수출 10대국을 ’19년 순위와 비교하면 일본과 미국이 3, 4위로 순위가 바뀌었다. 일본 수출은 ‘19년 32.