중국의 ‘화장품 등록자료 관리 스케줄’이 확정됐다. 이에 따라 기업들은 관련 규정에 따른 등록업무를 진행해야 한다. 중국 판매계획 일정표를 확정 전에 등록을 마쳐야 마케팅에 차질을 빚지 않게 된다. 특히 2021년 5월 1일부터 구(舊) 플랫폼 신청은 전면 중단된다. 이에 대해 중국 정부의 공식 시험·검역·등록·교육서비스 기관인 씨에이아이큐테스트(CAIQTEST Korea, 检科测试) 김주연 본부장은 “국가약국감독관리국(NMPA)은 5월 1일 ‘화장품허가등록관리방법’ 시행을 앞두고 관련 세칙들을 최종 확정하고 연이어 발표할 것으로 예상된다”며 “신(新) 허가등록플랫폼 신설과 원료사들의 원료신고 요구사항이 예고되어 있음으로 기한 내 대비해야 한다”고 강조했다. 먼저 NMPA는 두 차례 의견수렴 과정을 거쳐 최종 3월 4일 ‘화장품허가등록자료관리규정(이하 자료규정)을 발표했다. 자료규정은 ▲총칙 ▲사용자 ID 및 허가등록 자료 요구사항 ▲변경/연장/취소 등 절차별 요구사항 ▲부칙 등 총 6장 60조로 구성되어 있다. 부칙은 총 24개로△신청표, 정보표, 개요표 등 양식 △경내책임자 수권서, 제품집행표준, 허가연장 자가검사 현황보고서 등 견본 △제품 집행표준 편집

화장품 수출 10대국에서 홍콩의 하락세가 확연해졌다. 대한화장품협회가 발표한 ‘21년 1월 국가별 수출실적에서 홍콩은 5423만달러(-17.6%)로 중국, 미국, 일본에 이어 4위로 내려앉았다. ’20년 실적에서는 홍콩이 2위였다. 1월 화장품 수출액은 7억 5224만달러로 지난해 9월 8.34억달러로 최고를 찍은 후 4위에 해당하는 호실적이다. 지난해 상승세를 이어받아 중국 128.6% 미국 61.3% 일본 47.8% 등 상위 3개국이 큰 폭 증가했다. 중국 뷰티&퍼스털케어 시장 규모는 718억달러(80조원)으로 전년 대비 3.8% 증가로 예측됐다.(유로모니터 2020년 8월 기준) 이는 코로나19 이전의 10.3%(‘18)→11.3%(’19)에 비하면 낮다. 카테고리별로 색조 22.8%(‘18)→24.5%(’19)→3.3%(‘20)에 머물 것으로 예측됐다. 다만 2021년 뷰티&퍼스널케어 시장 성장률은 14.5%로 급성장, 회복할 것으로 유로모니터는 전망했다. 일부 코로나19의 장기화 가능성에 따라 2~6% 변동성도 있다고 추정했으나 ’20년보다 성장률은 크게 오를 것으로 내다봤다. 대한화장품산업연구원은 ‘빅데이터를 통해 본 코로나19 이후

해외 바이어 매칭 플랫폼 ‘K-뷰티 커넥트(K-Beauty Connect)’는 3월 2일 주한 파라과이대사관과 K-뷰티 상품 공급 MOU를 맺었다. ㈜코이코(KOECO) 김성수 대표와 주한 파라과이 라울 실베로 대사는 업무협약서에 서명하고 “한-파라과이 간 K-뷰티 수출입 활성화 및 파라과이 수출입 공동사업 추진” 등에 합의했다. 향후 코이코와 주한 파라과이 대사관은 양국의 법령이 허용하는 범위 내에서 ▲한국기업의 뷰티상품 수입 파라과이 기업 및 유통업체의 정보 공개 ▲코이코에 공급권 제공 ▲코이코는 파라과이 수입기업 마케팅 협조 ▲주 파라과이 한국대사관 요청 한국 뷰티상품 정보 및 최신 기술동향 및 트렌드 제공 등에 보조를 맞추기로 했다. 서명식에 참석한 라울 실베로 대사는 “파라과이 소비자 사이에 K-뷰티의 우수한 품질이 잘 알려져 있다. 파라과이를 통해 이웃 브라질과 아르헨티나 등 남미 국가에 K-뷰티 진출을 위해 공동 노력을 기울일 것”이라고 인사했다. 특히 “K-뷰티 커넥트‘는 파라과이 뷰티시장에 필요한 플랫폼으로 B2B, B2C를 아우르는 포괄적 비즈니스를 빠른 시일 내 선보이도록 파라과이 구매자와 협의 진행 중이며, 파라과이 뷰티 시장이 세계 트

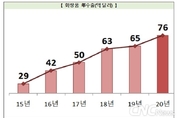

28일이라는 짧은 기간에도 화장품의 2월 수출액은 6.21억달러(+18.3%)를 기록하며 9개월 연속 증가했다. 3월 1일 산업통상자원부의 2월 수·출입동향에 따르면 화장품 수출은 조업일이 3일 부족에도 화장품의 일평균 수출은 36.5% 증가했다. 이에 힘입어 국가별로 ▲중국 2.6억달러(+35.1%) ▲미국 0.6억달러(+86.5%) ▲일본 0.5억달러(+73.6%) 등 3대 수출국의 증가율이 높았다. 중국은 소비회복세 및 춘절 수요와 맞물려 꾸준한 증가세다. 미국은 중소기업의 대미 수출 노력이 날로 치열해짐에 따라 가시적인 성과가 드러났다는 평가다. 또 일본은 한류 붐과 더불어 K-뷰티 인기가 높아짐에 따라 주요 리테일에서 경쟁적으로 입점을 요구하는 바람에 물량이 늘었다는 분석이다. 품목별로는 △메이크업·기초화장품이 4.7억달러(+38.0%) △기타화장품 0.5억달러(+14.1%) △두발용제품 0.3억달러(+29.8%) 순으로 호조를 보였다. 산업통상자원부는 ① 관광 방문이 어려운 상황 속에 면세점 등 오프라인 구매가 수출 물량으로 일부 대체되면서, ② 메이크업・기초화장품 등을 중심으로 ③ 중국・아세안・미국 등 주요 시장 수출이 동반 성장했다고 분석했다.

온디맨드 코스메틱 제조플랫폼 뷰티메이커스가 최근 러시아 인디 뷰티브랜드 PREMA와 25만불 수출계약을 체결했다고 밝혔다. 양사가 개발하는 제품은 기초 8종이다. 특히 기초화장품은 러시아 화장품시장의 매출 1위 품목(21.3%)이다. 뷰티메이커스는 현지 브랜드와 협업을 통해 최적화된 제품을 공급하는 등 시장 확대에 나선다는 계획이다. 지난해 러시아 쥬얼리업체 EPL Bio와 25만불 수출 계약 체결한 바 있어, 향후 뷰티메이커스의 러시아 진출이 탄력을 받게 됐다. 이를 위해 러시아 수출 담당 인력을 채용하고 SNS 홍보를 통해 러시아 내 현지 업체 및 개인을 신규 메이커로 모집할 예정이다. 유승혁 공동대표는 “전세계적으로 이제는 브랜드 수출을 넘어 K-뷰티의 제조력을 활용한 수출이 필요한 시기”라며, “뷰티메이커스의 러시아 뷰티 시장 진출 확대는 이를 위한 첫 단계”라며 각오를 밝혔다. 뷰티메이커스는 금번 PREMA와 함께한 제품 개발과 수출 외에도 부산은행과 손소독제 개발,국내 대기업과의 헤어 제품 15종 개발, 어린이 콘텐츠 전문 기업 캐리소프트와의 바디헤어 제품 개발, 의사 및 약사, 인플루언서의 협업 제품 개발 등 국내외 다양한 메이커들과 함께 뷰티

에스티로더 컴퍼니즈(Estee Lauder Companies Inc.)는 24일 캐나다의 데시엠 뷰티 그룹(DECIEM Beauty Group INC.)의 지분을 추가로 인수하는 계약에 서명하였다. 이로써 에스티로더는 데시엠의 지분을 29%에서 76%(1차 인수) 소유하게 되었으며, 해당 계약은 2021년 6월 30일에 최종 마무리된다. 또한 에스티로더 컴퍼니즈는 잔여 지분을 3년 후에 인수할 예정이다(2차 인수). 2017년 6월에 이뤄진 에스티로더의 첫 투자 이후, 데시엠은 빠르게 성장하였으며 2021년 1월 31일 기준 12개월 동안 순매출액 약 4.6억달러(약 5,106억원)를 달성하였다. 에스티로더는 1차 인수 마무리 계약 시 10억 달러를 지불할 예정이며, 해당 금액은 데시엠의 전체 기업가치인 약 22억 달러(2조 4,415억)를 반영한 금액이다. “이상한 뷰티 컴퍼니(Abnormal Beauty Company)”로 알려진 데시엠은 소비자 중심적인 접근을 하는 브랜드로, 뷰티 업계에 신선한 반향을 일으키고 있다. 데시엠의 포트폴리오에는 현재 전 세계적으로 인기가 많은 스킨케어 브랜드 디오디너리를 포함하여 여섯 개의 브랜드가 있다. 데시엠의 “기능적

㈜네오팜 (대표 김양수 )이 제로이드, 더마트로지, 리얼베리어를 앞세워 동남아 시장에 진출한다. 독자기술로 개발한 제로이드와 더마트로지, 리얼베리어는 현지 기후와 피부 타입에 최적화된 맞춤형 제품은 현지 왓슨스와의 협업을 통해 태국과 베트남에 선보일 예정이다. 제로이드와 더마트로지는 태국 왓슨스 303개점 입점한다. 제로이드는 ‘핌프로브 라인’은 지성, 여드름성 피부를 위한 피지 조절 진정 라인으로 무더운 날씨 속 현지인들의 피부 고민 해소에 도움이 된다는 네오팜의 설명이다. 사실 제로이드는 2020년 온라인 사전 판매를 통해 핌프로브 카밍 앰플을 선보였으며, 소비자 반응을 보고 태국 왓슨스의 선입점 제안으로 정식 출시됐다. 더마트로지는 태국의 더운 기후에 맞춰 개발된 젤 타입의 ‘더마트로지 젤 모이스처라이저’를 내놓았다. 이 제품은 항산화와 미백 등 기능성 효과는 물론이고, 네오팜의 독자개발 기술인 MLE® 피부장벽 기술을 적용, 산뜻한 보습감을 선사한다. 리얼베리어는 베트남 왓슨스 7개점에 입점한다. ‘익스트림 크림’ 등 15종을 선보인다. 아시아 국가에서 현재 시카 제품 선호가 높아 ‘시카릴리프 라인’을 추가할 계획이다. 네오팜 관계자는 “동남아 시장의

라이브 커머스가 중국 소비자의 소비와 생활습관을 완전히 바꿔놓은 것으로 나타났다. 작년 상반기에만 1천만회 이상 생방송을 실시, 누적 시청자 수 500억명이나 됐다. 라이브 커머스의 활성화에 힘입어 중국 라이브 커머스 판매규모는 4399억위안(‘19)→9610억위안(’20)으로 226% 성장했다. 2021년에는 1조 2012억위안(+25%)으로 전망된다. 라이브 커머스의 성장은 점차 D2C(Direct to consumer) 방식으로 진화 중이며, 새로운 마케팅 모델이 등장하고 있다. 현재 중국에서 개인이 해외에서 판매되는 상품을 구매하는 방법은 ①중국 내 국경간 전자상거래 플랫폼 이용해 제3자 플랫폼 운영자를 통해 경외 구입[온라인 구매보세수입(해관 감독관리코드 1210 또는 직구매 수입(9610)] ②해외 전자상거래 플랫폼 구매 후 배송대행 서비스 이용③해외 출국 여행 시 면세점 이용 면세품 구입 등으로 나눌 수 있다. 중국 소비자의 구매는 주로 모바일 앱을 통해 이뤄진다. 판매상과 소비자와의 직접 교류이고 고객과 교류하고 공유를 활용할 줄 아는 기업이 성공 가능성이 높다. 모바일 앱을 통한 D2C 방식은 플랫폼에도 지각변동을 일으켰다. 최근 코트라(KO