베트남 수출이 호조다. 업계에선 베트남 진출 기업 사이에서 덕담이 오가는 사실만 봐도 분위기가 좋다. A기업 대표는 “작년까지 매달 4팔레트에서 지금은 7~8팔레트를 보내고 있다. 올해 기대할만하다”라며 출장 준비를 서둘렀다.

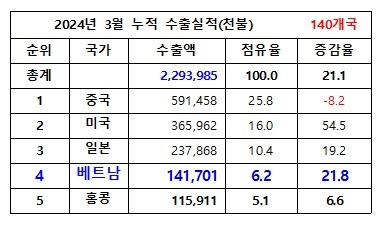

실제 화장품의 대 베트남 수출은 ‘24년 1월부터 홍콩과 1천만달러 격차를 보이며 4위로 올라섰다. 1분기 현재 베트남 수출액은 1억 4170만달러로 전년 대비 21.8% 증가했다. 홍콩은 1억1591만달러다. 증가율도 베트남 22% 홍콩 6.6%로 차이가 더 벌어질 가능성이 크다.

실제 화장품의 대 베트남 수출은 ‘24년 1월부터 홍콩과 1천만달러 격차를 보이며 4위로 올라섰다. 1분기 현재 베트남 수출액은 1억 4170만달러로 전년 대비 21.8% 증가했다. 홍콩은 1억1591만달러다. 증가율도 베트남 22% 홍콩 6.6%로 차이가 더 벌어질 가능성이 크다. 코트라 다낭무역관은 “펜데믹 이전과 비교하여 수출액 증가율은 2배 이상으로 신흥국 중에는 중국을 대신하여 동남아가 유망 수출시장으로 자리매김하고 있다”고 평가했다.

특히 베트남은 동남아 한류 거점인데다 최근 지속적인 경제 성장 및 SNS 플랫폼 확산으로 한국산 화장품의 시장 접근성이 크게 확대됨에 따라 수혜를 보고 있다는 분석이다.

글로벌 시장조사업체 Statista에 따르면 베트남의 화장품 시장 규모는 2023년 기준 5억2800만 달러 수준이다. 베트남은 인도네시아, 필리핀 태국에 이어 아세안 내에서는 4번째로 큰 시장규모다. 이들 주요 국가의 총 인구 또는 1인당 GDP가 베트남보다 높다는 점을 감안한다면 베트남 화장품 시장은 그 규모에 비해 상대적으로 구매력이 큰 시장이다.

화장품 수입 및 유통 현지 바이어 OME international의 담당자 NGUYEN MY HA는 무역관과의 인터뷰에서 “베트남 화장품 시장은 몇 년 전만해도 단순 색조, 미백 화장품 위주로 성장세가 두드러졌으나 최근 한국 등 여타 선진국처럼 천연 및 좋은 성분을 기반으로 하는 스킨케어 제품, 특히 다양한 기능을 복합적으로 선보이는 2 in 1, 3 in 1 제품이 인기”라고 말했다.

또한 “천연 성분을 기반으로 한 화이트닝, 선크림, 톤업크림, 토너패드, 비타민 세럼 등의 수요가 최근 크게 확대되고 있다”면서 “한국산 화장품이 가장 소비자들이 찾는 조건을 두루 갖추고 있어 관련 제품을 적극 수입할 의사가 있다”고 밝혔다.

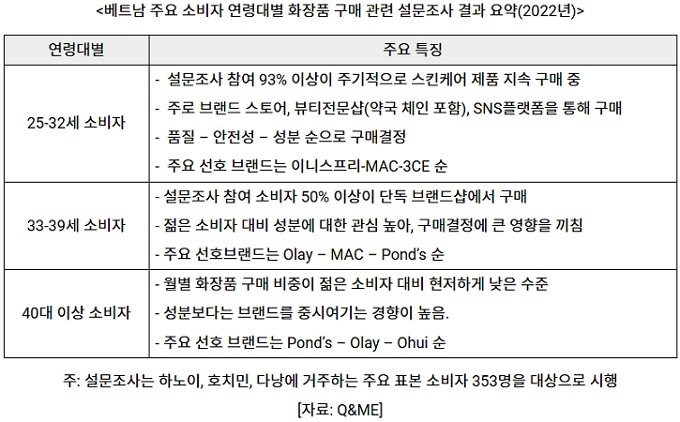

시장조사기관 닐슨의 보고서에 따르면 베트남의 1인당 평균 화장품 지출은 매년 증가하고 있으며, 월 20~30달러(약 50만-70만 동) 수준으로 추정된다. 2022년 7월에 베트남의 주요 도시인 하노이, 호치민, 다낭에서 25-45세 구간의 여성층을 대상으로 한 화장품 관련 소비지출 설문조사에서 1개월에 30만-50만 동(1만6000원 – 2만7000원 가량)을 화장품과 관련하여 지출한다고 대답한 비중이 35%로 가장 많았다. 100만 동(5만4000원 가량) 이상을 소비한다고 대답한 비중도 13%에 이르렀다.

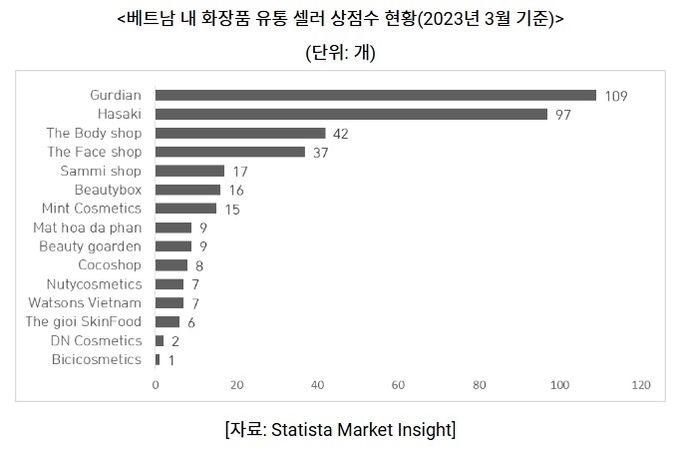

베트남 내 오프라인 화장품 유통채널의 경우 대도시인 호치민과 하노이를 중심으로 형성이 되어있다. 가디언, 바디샵, 페이스샵 등 글로벌 브랜드의 체인점이 베트남에 입점해 있으며, 호치민에 본사를 둔 하사키(Hasaki)를 비롯한 상위 4개 브랜드의 매장 수가 베트남 내 화장품 전체 매장수의 75%를 차지한다.

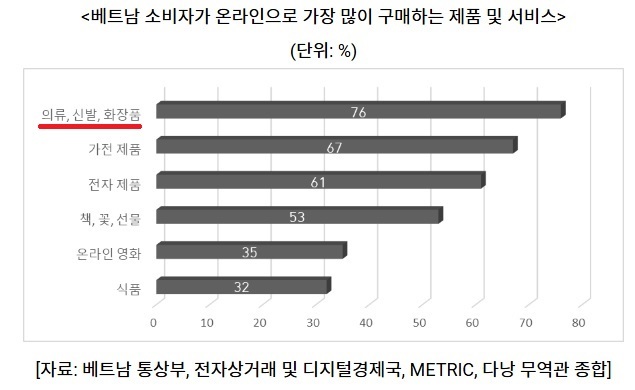

2023년 상반기 기준 온라인 유통망을 통해 판매된 주요 미용관련제품을 살펴보면, 안면관리용품(Facial Skincare, 34.1%), 메이크업 제품(Makeup products, 13%), 미용기기(Beauty Device, 12.8%), 향수(10.7%) 등으로 나타났다. 2023년 2월까지 베트남의 주요 화장품 온라인 사업자 중 트래픽이 가장 많은 것은 하사키이다.

소셜미디어를 활용한 화장품 유통 채널도 떠오르고 있다. 현재 쇼피, 라자다, 틱톡샵을 필두로 한 전자상거래 플랫폼 뿐만 아니라 국민의 약 95%가 사용하는 페이스북을 통해 한국 화장품에 대한 정보 확산 및 거래가 활발히 이루어지고 있다.

코로나 이후 온라인 소비 확산에 맞춰 ‘선구매 후결제’(Buy Now, Pay Later, BNPL), 즉 전자지갑이 주목받고 있다. BNPL은 소액 한도 내에서 후불할 수 있는 새로운 결제방식. 결제업체가 가맹점에 먼저 대금을 지불하고 소비자는 무이자로 일정 기간을 나눠서 납부하는 무이자 할부 결제 시스템으로 2019년에 등장했다.

베트남 전자상거래협회(VECOM)와 중앙은행에 따르면 2022년 전자지갑이나 결제 앱을 통한 비현금결제 거래량이 전년에 비해 85% 증가한 것으로 나타났다.

현재 40개 이상의 전자지갑 업체가 있으며 상위 3개사(MoMo, Moca, Viettelpay)가 전체의 90%를 점유한다. MoMo는 TPBank와 협력해 500만동 한도 내에서 BNPL 서비스를 제공한다. Shopee, Kredivo, Atomome 등 핀테크 업체도 참여해 성과를 거두고 있다.

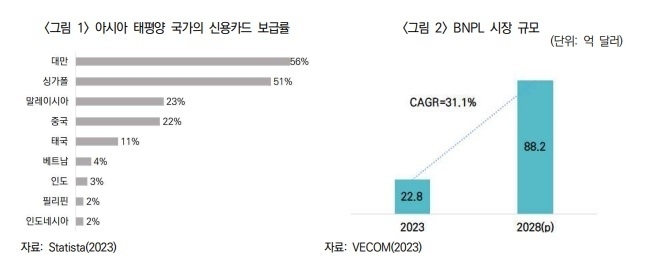

베트남 정보통신부에 따르면 2022년 스마트폰 사용자는 9350만명이며 성인 인구의 73.5%가 사용 중이다. 신용카드 보급률은 4%로 낮다. 참고로 말레이시 23% 태국 11% 인도 3% 필리핀 2% 등으로 신용카드 보유율이 낮을수록 BNPL 이용률이 높게 나타났다는 조사도 있다.

현재 디지털 결제에 익숙한 베트남 20~40대 인구층은 전체 인구의 47.2%에 달한다. BNPL 결제금액은 2023년 22.8억달러에 이를 것으로 전망되며, ’23~‘28 기간 연평균 31% 성장률을 기록할 것으로 예측된다.

베트남 진출 기업들은 젊은 인구, 스마트폰 사용률 증가, 정부 지원 등을 기반으로 비현금 결제 시장 규모가 커지는 상황을 활용할 필요가 있다.