‘23년 화장품 성적표가 나왔다. 기존 빅2의 독점 구도가 허물어지고 내수와 수출에서 두각을 나타낸 신흥 인디 브랜드가 부상하며, 화장품 업계가 요동쳤다.

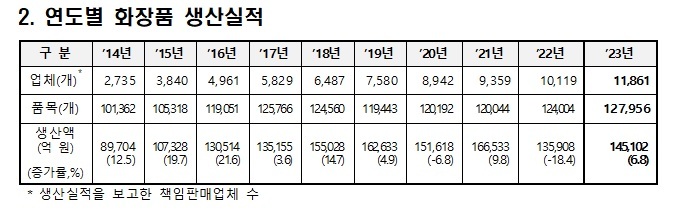

20일 식약처가 발표한 ’23년 생산·수입·수출 실적‘에 따르면 생산실적 보고 업체는 1만 1,861개로 작년 1만개 돌파 이후에도 17% 늘어나며 전체 파이를 키웠다. 생산 품목 수도 12.8만개로 소폭 증가했다. 개별 기업 규모도 확대되며 생산액 1천억 원 이상 업체 수는 7개(’22) → 12개(’23)로 증가했다. 참고로 생산액 10억 이상 업체 수는 773개, 10억 미만 업체 수는 1만 1,088개로 확인됐다.

기업 순위는 ㈜엘지생활건강이 2천억원 차이로 ‘22년 1위였던 ㈜아모레퍼시픽에 앞섰다. 빅2의 점유율은 61.6%(’21) → 50.9%(‘22) → 46.4%(’23)로 추락하며 주도권을 신흥 인디브랜드에 내주었다.

상위 12개 그룹에 아모레퍼시픽에 인수된 ㈜코스알엑스가 1584억원으로 첫 진입하며 6위에 랭크됐다. 마찬가지로 ㈜아이패밀리에스씨도 1104억원으로 11위에 이름을 올렸다. 대신 ㈜지피클럽, 해브앤비(유) 등 2개사가 탈락했다.

유통 강자 씨제이올리브영㈜과 제조 강자 코스맥스㈜가 각각 1377억원, 1164억원으로 7, 8위를 점했다.

업계의 지각변동은 생산실적 상위 10개 업체 생산액과 상위 10개 품목 생산액이 지난해 대비 각각 4.0%(249억 원), 3.4%(4,011억 원) 감소한 데서 감지된다.

상위 10개사 점유율은 69.3% (‘21) → 59.5% (’22) → 55.5% (‘23)로, 상위 10개 품목 생산액 점유율도 15.6% (’21) → 9.7%(‘22) → 6.3% (’23)로 꾸준한 하락세를 보였다.

‘23년 생산실적 1위 제품은 설화수자음수(아모레퍼시픽)로 1207억원이었다. 상위 10개 품목에 아모레퍼시픽 4 vs 엘지생활건강 6의 분포를 보였지만 판매액은 크게 감소했다. 설화수와 후 만으로 빅2의 매출을 끌어올리기엔 힘에 부친 모양새다.

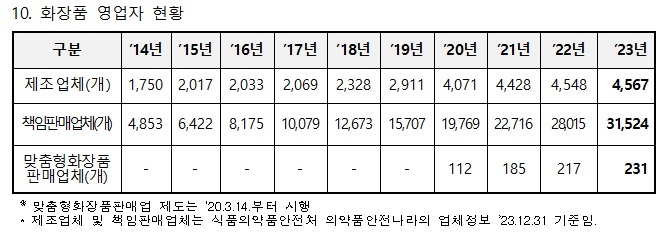

화장품 영업자는 책임판매업체 3만1524개(+12.5%) 제조업체 4567개(+0.4%)로 나타났다. 책임판매업체의 증가는 화장품산업의 역동성을 상징하기도 하지만 규모의 영세성은 과제로 지적된다. 그럼에도 화장품이 중소기업 수출 품목 1위이자 국부 및 일자리 창출 효과는 지대하다. 실제 수십 년 동안 대기업이 넘어서지 못한 유럽, 미국, 일본 등에서 화장품 수출 성장은 인디 브랜드의 활약을 빼곤 얘기하기 어렵다는 평가다.

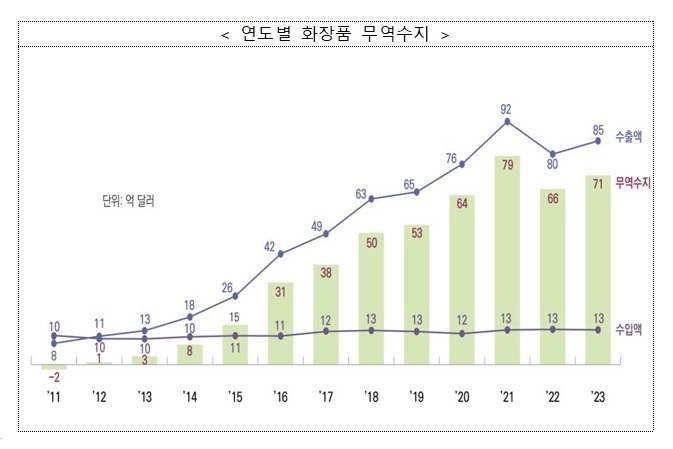

한편 ’23년 화장품 수출은 “중국 감소, 미국·유럽·일본 등 증가 양상을 보이며 수출액은 85억달러(+6.4%)로 세계 4위를 유지”한 것으로 나타났다. 수입은 13억달러(-1.5%)였으며, 무역수지는 71억달러(9조 3323억원)를 기록했다. 수출회복세가 뚜렷하고, 다변화 흐름이 명확해졌다는 분석이다.

먼저 중국(27.8억 달러, -23.1%)이 수출국 1위를 유지했지만 수출액은 계속 감소세다. 대신 미국(12.1억 달러, +44.7%), 일본(8.0억 달러, +7.5%)이 뒤를 이었으며 상위 20개국 수출이 전체 화장품 수출의 90.3%를 차지하였다. 수출국은 165개국으로 확대됐다. 대륙별 수출 실적은 △ 아시아(58억 달러, -5.5%), △ 북미(13억 달러, +44.0%) △ 유럽(11억 달러, +49.7%), △ 중동(1.6억 달러, +39.9%), △ 대양주(0.8억 달러, +39.2%), △ 중남미(0.5억 달러, +28.7%) 등으로 큰 폭 증가했다.

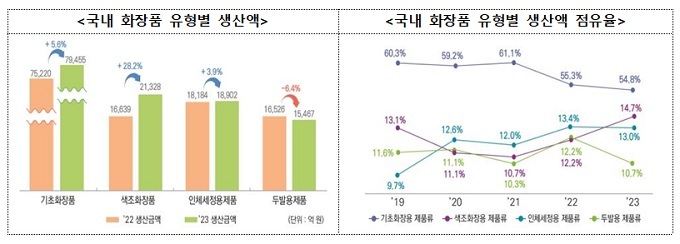

화장품 생산실적은 14조 5102억원(+6.8%)으로 전년 보다 1조원 늘었다. 기저효과와 신흥시장에서 인디 브랜드의 수출 증가에 힘입은 바 컸다. 카테고리별 생산액(비중)은 ▲ 기초화장용(7조 9,455억, 54.8%) ▲ 색조화장용(2조 1,328억, 14.7%) ▲ 인체세정용(1조 8,902억, 13%) ▲ 두발용(1조 5,467억, 10.7%) 등 전반적으로 증가했다.

색조화장품이 립제품 중심으로 가장 많은 생산 증가액(+28.2%, +4,689억원)을 보였다. 기초화장품에 이어 생산액 2위를 차지하며 호조를 보였다. 색조화장품 중 립스틱, 립글로스 생산액은 60%나 증가했다.[ (22년)4,093억원 → (23년)6,540억원 ]

인체세정용 제품의 생산액은 메이크업 증가에 따라 이를 지우기 위한 폼클렌저, 화장비누 등 사용이 늘면서 ’22년 대비 3.9% 증가(+718억원)했다. [ 인체세정용 제품 중 폼클렌저, 화장비누 생산액 : (22년)6,187억원 → (23년)6,905억원 ]

아이섀도 등 눈화장 제품, 두발 염색 제품 생산액은 본격적 외부 활동 시작으로 ’22년 대비 각각 9.9%(+314억원), 11.2%(+334억원) 증가했다. [ 눈화장 제품 중 아이섀도 생산액 : (22년)1,372억원 → (23년)1,653억원 ]

기능성화장품의 생산액은 5조 4,391억 원(+18.2%)으로 총생산액의 37.5%를 차지하였다. 제품별 생산액 및 비중을 보면 △ 복합기능성 (+4,535억 원, +24.2%) △ 주름개선 (+3,259억 원, +27.8%) △ 자외선차단제품(+811억 원, +19.3%) 순이었다. 복합기능성은 다양한 기능을 한번에 사용하려는 소비자 요구와 기술력 상승과 맞물려 지속적으로 증가 추세를 보이고 있다. [ (20년)17,560억 원 → (21년)18,475억 원 → (22년)18,778억 원 → (23년)23,313억 원 ]

식약처는 미국, 중국 등 주요 수출국과 규제 외교를 적극 추진하여 국산 화장품의 해외 진출을 돕고 있다고 밝혔다. 아울러 수출국 다변화에 맞추어 다양한 국가의 해외 규제 동향을 빠르게 파악할 수 있도록 맞춤형 정보를 제공하기 위한 세미나 등을 개최하고 있다고 설명했다.