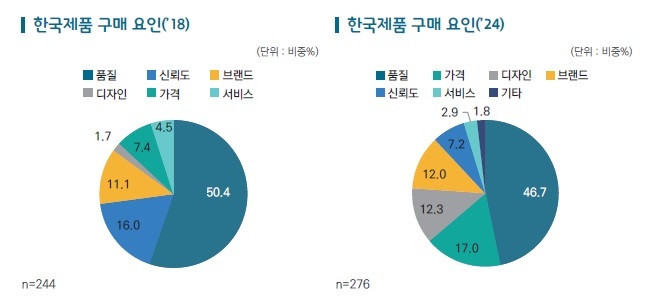

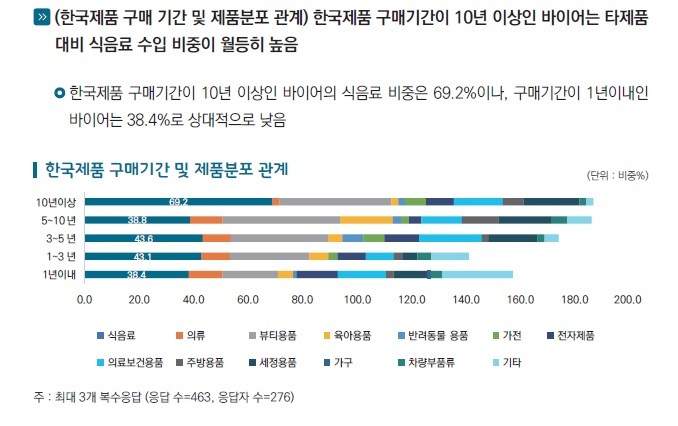

국제무역통상연구원(IIT)가 한국제품을 수입하는 중국 바이어 276명을 대상으로 설문 및 인터뷰 조사 결과, 중국 바이어들은 한국제품을 구매할 때 ➊ 주로 품질을 고려하며, ➋ 전시/상담회를 통해 정보를 수집하고, ➌ 온라인 플랫폼을 통해 한국제품을 유통하는 것으로 나타났다. (IIT, '중국 바이어가 본 한국 소비제품 경쟁력 및 시사점‘)

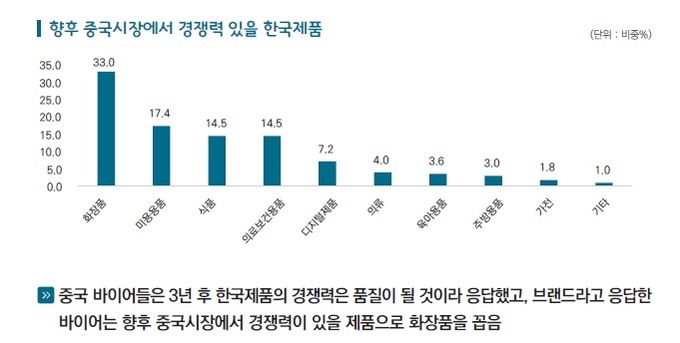

바이어들은 한국제품 중 화장품, 미용용품, 식품, 의료보건용품 등이 향후 중국시장에서 경쟁력이 있을 것이라고 응답했다.

하지만 코로나 이후 중국시장에서 한국 상품의 인기는 줄어들었고, 그 원인으로 중국 상품이 한국 상품을 대체가능 하기 때문이라고 응답한 바이어가 가장 많았다. 또 한국 제품은 동남아 및 중국제품 대비 가격 경쟁력에서, 미국·EU 대비 브랜드 경쟁력에서 열위에 있다고 평가했다.

중국 바이어들은 한국기업과 거래 시 가장 어려운 점으로 △ 한국 시장에 대한 정보 부족 △ 한·중간 외교관계 영향 △ 한국 거래처 발굴 어려움 등을 꼽았다.

바이어 설문 조사 결과에 대해 IIT는 ① 향후 중국 시장 진출 시 품질·가격 중심 실용적 접근 ② 중국 현지 전시회·상담회 참여 확대 ③ 다양한 온라인 거래 알선 플랫폼 내실화 등을 통해 판매 경로 다변화 및 제품 홍보 강화 필요성을 조언했다.

바이어 설문 조사 내용을 간추려 보면 ▲ 응답자의 46.7%가 품질이 가장 중요한 구매 결정요인이라고 답했으며, 그 다음으로 가격(17.0%), 디자인(12.3%), 브랜드(12.0%) 순으로 응답

▲ 응답자의 39.1%가 전시회/상담회를 통해 한국 제품 정보를 얻고 있었으며 지인소개(17.8%), 거래처(16.3%), 인터넷(12.0%), 방한 기회(12.0%) 순

▲ 바이어 응답자의 49.6%가 온라인 플랫폼을 통해 한국 제품을 유통하고 있다고 답했으며, 그 다음 슈퍼마켓(15.2%), 기타(9.1%), 전문판매점(8.0%), 백화점(5.8%) 순

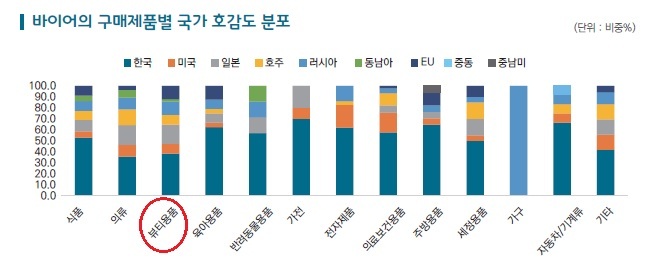

▲ 바이어에게 한국은 미국, 일본에 비해 높은 호감도를 가진 국가로 인식 [국가 호감도 (비중%) : 한국(47.1), 미국(12.0), 일본(11.2), 러시아(9.8), EU(8.7), 호주(7.6), 동남아(3.0) ]

▲ 3년 후 경쟁력 있는 제품 1위는 화장품이라고 응답한 바이어가 전체의 33.0%로 가장 많고, 그 다음 미용용품(17.4%), 식품(14.5%), 의료·보건용품(14.5%) 순 등이었다.

설문 조사 결과에서 수입 감소에도 불구하고 여전히 한국산 화장품의 인기를 확인할 수 있다. 특히 바이어들이 한국의 화장품 및 미용용품의 경쟁력이 2018년보다 더욱 상승했다고 평가한 점은 중국 재도약 가능성을 엿볼 수 있다는 데서 주목된다. 그중 하나가 현재 중국 시장에선 홈케어 붐을 타고 한국산 미용용품의 판매 호조다. 연초 선물용 세트, 세분화된 타깃과 고함량·고효능 3~4천위안(60만원 대) 미용세트가 불티나게 팔리고 있다고 한다.

사실 중국시장에서 한국산 화장품 위상은 포지셔닝에서 중국·동남아 제품에 밀린 데다, 한-중 기업 간 파트너십 실종을 보여준다. 소위 양국 간 불편한 진실이었던 꼰대 vs 젊은 총경리, 개런티 vs 지분 요구, 플랫폼+왕홍 vs 마케팅비 과도한 상승 등도 영향을 미쳤다는 인식이다.

화장품 규제 정책과 매출 감소로 인한 한국 기업의 대 중국 진출 관망 자세도 중국 바이어의 한국 시장 정보 부족과 거래처 발굴 어려움을 호소한 것과 무관치 않다. 그럼에도 주류로 떠오르고 있는 한국의 8090 경영자들이 중국 진출을 위해 한-중 기업 간 새로운 파트너십 형성을 고민하고 있는 점은 유의할 대목이다. 특히 온라인 플랫폼 이해와 마케팅 진화 등에서 유연한 사고를 가진 양국의 8090 경영자들이 흥미로운 제품 개발 경쟁, 합리적 거래 관계를 새롭게 구축한다면 향후 한·중 이해관계에 득이 될 가능성이 커진다.

중국 바이어들이 한국산 화장품에 대해 ‘대체 가능’이라는 인식을 가지고 있음은 ‘베끼기’에서 벗어나 ‘상호 자극’이 된다는 의미로도 해석 가능하다. 향후 3년 후 유망 품목으로 화장품+미용용품(50.4%)을 꼽은 이유도 글로벌 시장을 주도하는 트렌드 파워(trend power)를 평가한 것으로 보인다.

중국 정부의 화장품 수출 드라이브, 플랫폼을 앞세운 중국 기업의 공세로 일본, 아세안에서의 한-중 경쟁 구도는 치열해질 전망이다. 게다가 시장과 소비자 변화도 범아시아(Pan Asia)화 되고 있다. 때문에 경쟁 구도가 아닌 공급망 재편 시각에서 한·중 젊은 경영자 간 새로운 파트너십 형성이 필요하다.

한·중 화장품산업은 8090 세대가 주도하는 시대가 도래하고 있으며, 한국과 중국만이 아닌 글로벌 시장 접근 속도를 높이고 있다. 한국 인디 브랜드로서는 중국 시장에 대한 새로운 시각에서 전략적 마케팅과 신기술/신제품의 ‘투 트랙’ 혁신 전략이 요구된다.