중국 수입 화장품시장에서 K-뷰티의 1위 수성이 사실상 어려워졌다. 작년에 프랑스를 제치고 선두에 오른 지 불과 1년도 안돼 왕좌 자리를 J-뷰티에 내준 것이다.

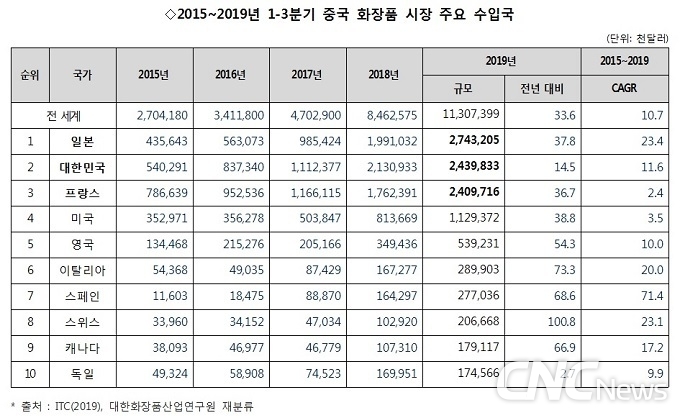

최근 대한화장품산업연구원이 집계한 ‘중국 화장품시장 ’19년 1~3분기 누적 실적‘을 보면 1위 J-뷰티 27.4억달러, 2위 K-뷰티 24.4억달러, 3위 프랑스 24.1억달러 순이었다.

J-뷰티와 K-뷰티의 금액 차는 1분기 5085만 달러, 2분기 7724만달러, 3분기 1억7528만달러로 점점 벌어지며, 누적 3억달러에 달했다. 그에 반해 K-뷰티와 프랑스는 3천만 달러 차이로 아슬아슬한 2위다.

지난 광군제(11·11) 때 1억위안(166억원) 이상의 매출을 올린 브랜드가 K-뷰티의 경우 10개에 이를 정도로 선전해, 4분기에 다소 차이가 줄 가능성은 있다. 하지만 누적금액 차가 커서 탈환은 현실적으로 어려워 보인다.

중국의 화장품 수입규모는 3분기까지 113억달러로 전년 대비 증가율은 33.6%다. 상위 10개국 중 한국(14.5%), 독일(2.7%)을 제외한 8개국은 36.7%~100.8%로 평균 이상의 증가율을 기록했다. 즉 K-뷰티 증가율이 정체되는 사이, J-뷰티의 급증세로 추월을 허용한 것이다.

업계 전문가들이 말하는 K-뷰티의 고전 이유는, 먼저 ‘중국시장에서의 포지셔닝 변화’가 꼽힌다. 최근 중국 소비시장은 소득수준 향상과 고급화로 요약된다. 오프라인 브랜드 포지셔닝은 프레스티지-매스티지-매스로 구분되는데, K-뷰티는 설화수와 후를 제외한 대부분이 매스티지 제품들. 중국 로컬브랜드들이 매스티지 존으로 대거 유입되면서, 더페이스샵을 비롯한 한국 로드숍, 올리브영이 작년 말 줄줄이 중국 사업에서 철수했다.

둘째 ‘K-뷰티에 대한 식상’이다. 중국 <화장품보(化妆品报)>에 따르면 “대리상들 사이에서 한국 업체와의 신뢰가 깨졌다”는 보도다. 갑작스런 가격 인상을 하면서 설명도 하지 않거나, 당장의 실적에 매달려 브랜드 의식이 결핍됐다는 평가를 받는다. 또 기업 경영진 교체가 잦아 “나는 사직했다”는 말에 대리상이 불안감을 호소한다. 더욱이 중국 채널에서 브랜드를 키우고 인지도 상승, 시장점유율 확대 등 성과를 올리면 갑자기 직판을 하겠다는 선언으로 ‘토사구팽’이 일반적이라는 게 대리상들의 불만이다.

중국 유통채널은 제조사→총대리상→1·2급 대리상→대리상(经销商)→소매유통 마트·슈퍼의 단계를 거치며 거미줄처럼 깔려 있다. 한국 화장품기업들은 유통채널별로 가격관리와 유통질서 확립에 애를 먹는다. 우리나라에서는 중국 대리상의 마케팅비와 지분 등 과도한 요구가 문제가 되고 있지만, 정작 중국에서는 한국 브랜드사의 난맥상을 얘기하고 있다.

셋째 ‘미투(me too) 제품의 범람'이다. 한국 ODM·OEM의 중국 대거 진출과, 연구원 이직 등으로 K-뷰티와 C-뷰티의 차이가 없어졌다. 또 업계에 만연한 미투(me too), 카피캣(copycat)도 K-뷰티의 차별성을 크게 훼손했다.

중국 대리상 사이에서는 J-뷰티-’장인정신‘, 프랑스-’문화‘, 미국-’기술 선도‘, 독일-’엄격함‘, 호주-’자연‘ 등의 이미지로 인식된다. K-뷰티는 “K-드라마로 인기를 얻었을 뿐, 환영받지 못하며 미래가 걱정스럽다”고 얘기가 나돈다.

넷째 중국 정부의 전자상거래법 시행이다. 위생허가 신청 단계에서 티몰글로벌에서 먼저 판매해 인지도를 높이고, 매출이 오른 후에 위생허가가 나오면 티몰 내수(타오바오)로 판매하는 방안이 업계에 공식으로 제시됐다. 온라인플랫폼과 대리상을 거칠 수밖에 없는 한국 업체로서는 중국 소비자의 선택을 이끌어내는 마케팅비가 대폭 증가했다.(왕홍, 인플루언서, 플랫폼 수수료 등) 또 ‘경내책임자’ 선정은 불가피하게 중국 지사 설립을 재촉하고 있다.

티몰글로벌 관계자의 ”K-뷰티는 치고 빠지기를 잘하는 패스트(fast) 코스메틱이다. 미국·유럽은 천천히 진행한다. 일본은 지킬 건 지켜가는 스타일이다“라는 언급은 K-뷰티의 중국 시장을 바라보는 스타일을 보여준다.

관세청이 집계한 ‘19년 1~10월 누적 대 중국 화장품 수출은 전년 대비 11.7% 증가했다. K-뷰티 부진을 따지기에는 성급할 수 있다. 다만 장기적인 관점에서 2020년을 'New K-Beauty'의 원년으로 삼아 ’패러다임 전환‘이 요구된다는 점은 분명해 보인다.